財団法人地域創造が2006年に発行した「演劇制作マニュアル」は、月刊ニュースレター「地域創造レター」に連載された「制作基礎知識シリーズ」をベースに、1999年から地域創造が各地の公共ホールと行なったプロデュース公演「公共ホール演劇製作ネットワーク事業」の知見を盛り込んで大幅な加筆をしたものです。公共ホール職員向けに書かれていますが、希望者には誰でも無償配布しており(送料のみ宅配便着払い)、小劇場系の制作者にも非常に参考になります。

「小劇場1989年」としか書かれていませんが、テレビ朝日の深夜番組「こだわりTV PRE☆STAGE」で1990年2月ごろ放送された「小劇場演劇マニュアル」の回です。89年度、つまり平成元年の小劇場演劇の雰囲気を伝える貴重な映像です。

ネビュラエクストラサポート(Next)の「Next舞台制作塾」が、12月18日に大阪で初のオープンサロンを開催します。大阪市立芸術創造館の自主企画「芸創ゼミ」の一環としての開催で、Nextと大阪市芸術創造館の指定管理者であるLLPアートサポートの共催です。

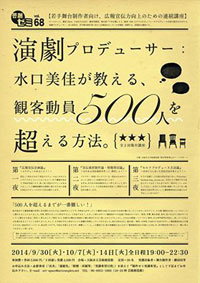

大阪市立芸術創造館「芸創ゼミ」で、9月~10月の3回に渡って開催された「演劇プロデューサー:水口美佳が教える、観客動員500人を超える方法」。この連続講座は定員35名で満席だったそうですが、参加者を中心した情報共有用のFacebookグループが出来ています。

大阪ガスが主催するOMS戯曲賞は全国の演劇人に知られていると思いますが、高校生を対象にしたハイスクールOMS戯曲賞はまだまだ知られていないでしょう。

最近は中身のチラシがそのまま見えるよう、透明封筒で送られる企画書や招待状が増えました。ゆうメール(旧冊子小包)で送る場合、透明封筒なら開封せずに内容確認の条件を満たすメリットもあります。

王子小劇場「佐藤佐吉演劇祭2014+」の関連企画として6月29日に開催される「トークラウンジ」に、日本劇作家協会事務局長の勢藤典彦氏が登壇します。

私の知る限り、勢藤氏が一般向けイベントで講師を務めるのは初めてではないかと思います。

4月から王子小劇場の芸術監督に就任した北川大輔氏が、佐藤佐吉演劇祭について、セゾン文化財団ニュースレター「viewpoint」No.67へ寄稿しています。少し引用させていただきます。

劇場受付で、取り置きのチケットや招待券に観客の氏名を書いた付箋を貼って並べている光景をよく目にしますが、個人情報保護の観点から好ましいこととは思えません。